اندلعت الاحتجاجات في 9 أكتوبر 2019 في لبنان في قلب وسط بيروت. بعد الحرب الأهلية اللبنانية، تم إعادة بناء هذه المنطقة، على وجه خاص، بتصميم يتماثل مع التصميم المديني الفرنسي، مما دفع بقاطنيها، تدريجياً، للسكن بعيداً عنها. إلا أن، الاحتجاجات شكلت لحظة حاسمة، حيث حولت هذا المشهد المديني إلى مركز حيوي للمظاهرات. ومع استمرار الاحتجاجات لفترة طويلة، وجدت نفسي أقصد وسط بيروت بشكل أكثر تواترًا. إن إزالة المحتجّين للحواجز الخشبيّة فتحت مناطق كانت محظورّة من قبل، مما دفعني إلى استكشاف الزوايا الخفيّة للمدينة، مركزّاًعلى النباتات الفرّيدة التي ازدهرت في هذه الأماكن.

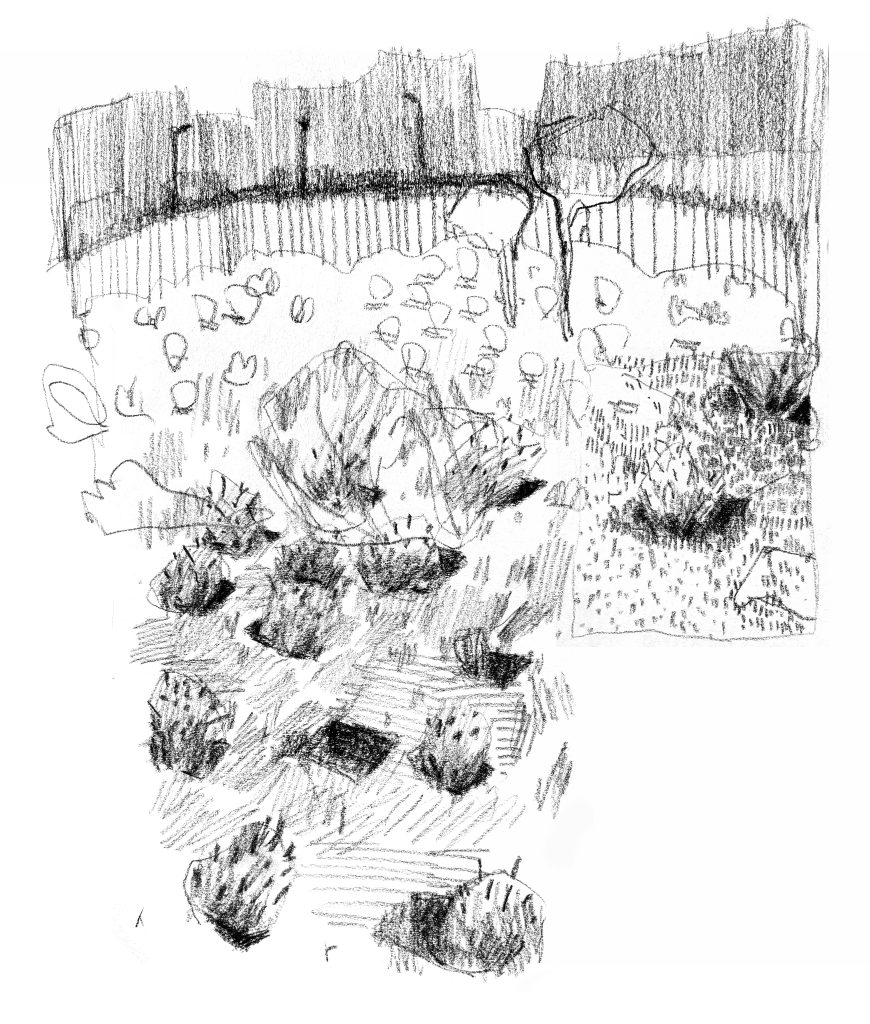

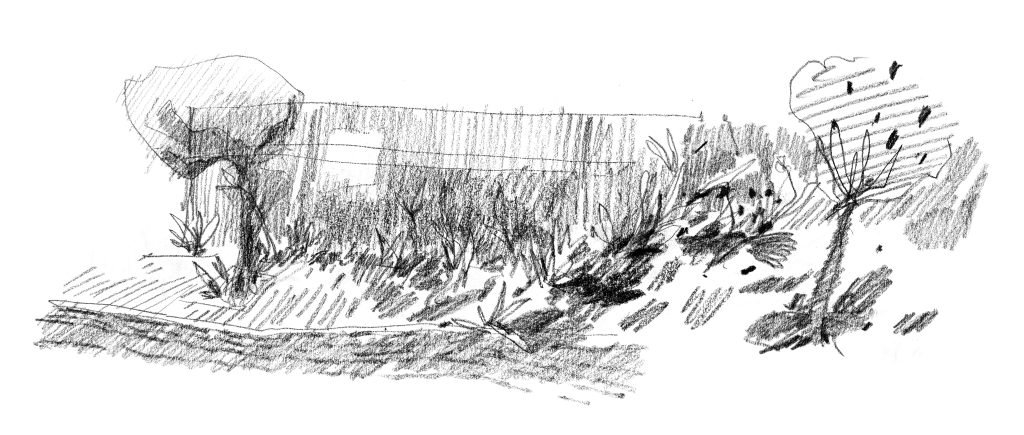

أخذت أسير بشكل يومي. وجدت في المشي وسيلة لاستعادة المدينة، لإعادة تشكيل علاقتي بها، وللعيش فيها بجسدي وكل ما يحتويه. لقد أثارت قطعة أرض، مجاورة لساحة رياض الصلح، اهتمامي وأصبحت وجهتي. كان من المقرر في البداية أن تكون موقعًّا لبناء برج متعدد الاستخدامات من تصميم جان نوفيل، لكن المشروع توقف عندما تكشّف، خلال الحفر، موقع أثري. كان سحر قطعة الأرض هذه يكمن في جدرانها الذي يبلغ عمقها ستة أمتار كانت مغمورة تحت الأرض، والتي تكشف عن آثار باهتة لهيكل حجري يُصعب فك رموزه. كان لافتٌ للنظرانتشار ثقوب بشكل متواترعلى جزء كبير من قطعة الأرض، ثقوب متساوية في الحجم – على شكل مستطيل، أصبح بمثابة حاوية نبات لشجيرة أو أثنتين.

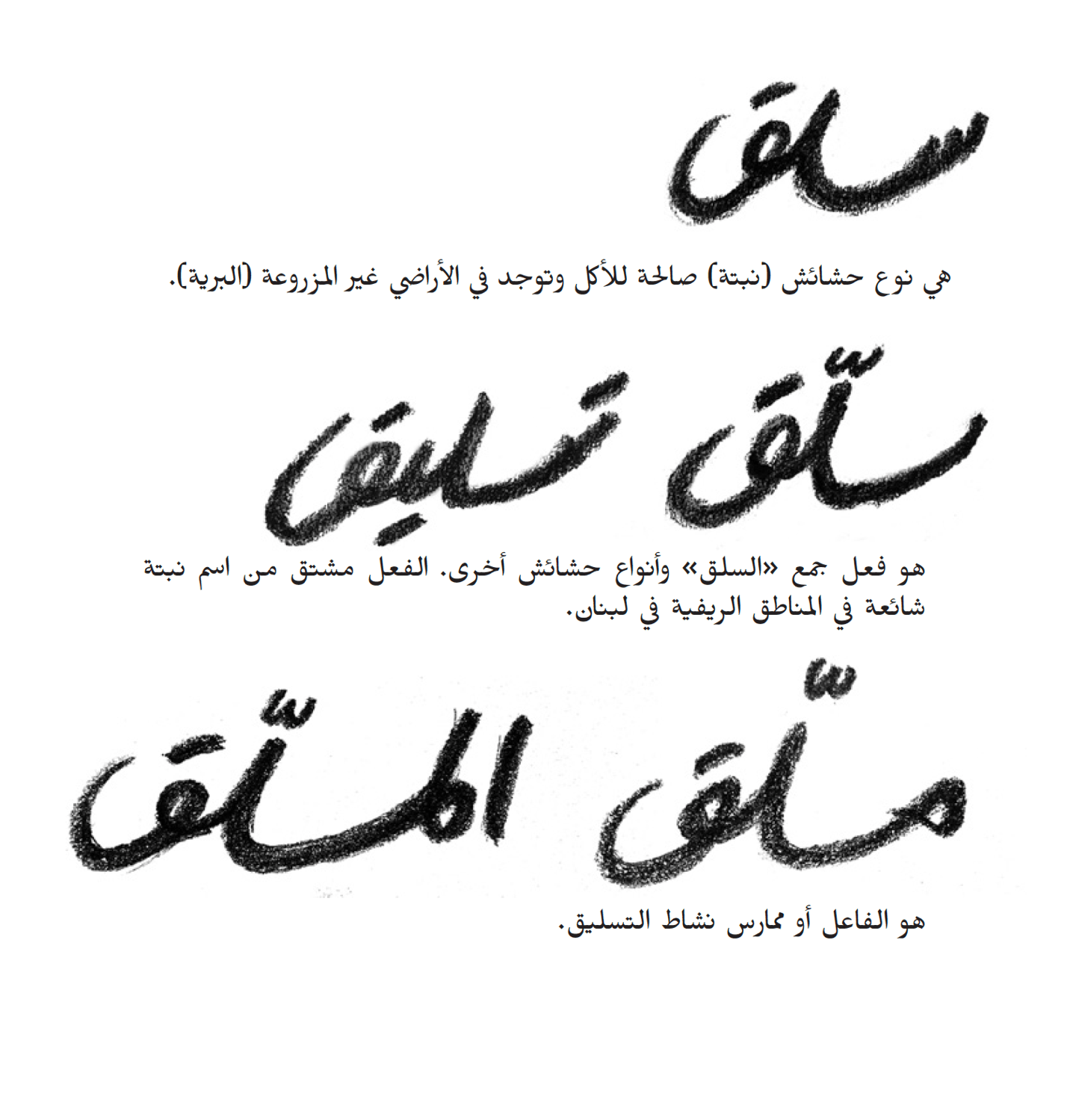

خلال إحدى نزهاتي في الموقع، التقيت توغو، أحد المحتجّين الآتي من البقاع، الذي قام بنصب خيمة بجوار القطعة الأرضية المذكورة. كان توغو يعتمد على هذه المنطقة طوال فترة الاحتجاج، حيث كان يقوم ب“تسليق” مكوناته الغذائية اليومية. تكرّم عليّ في جولة قصيرة، عرض خلالها وجهة نظره الفريدة حول موقع بركة الضفدع ودلّني إلى المناطق الوفيرة بالسلق والخبّاز والقراص وغيرها. كانت المحادثات مع توغو تدهشني. في حين كان تسليق النباتات جزءًا أساسيًا من تربيتي، كان إيجاد وسيلة لنقل تلك المعرفة إلى المدينة أمرًا صعبًا – حتى الآن.

هناك أخلاقيات مشتركة تجمع بين الذين يسلقّون النباتات البريّة: خذ فقط ما تحتاجه، واترك البقية للآخرين، وساعد النباتات على النمو من جديد في الموسم القادم. هذا التفاهم المتبادل يشكل مجتمعًا معرفياّ يتمركز حول النباتات، حيث يركز على ضرورة استهلاكها للاستمرارية مع الحفاظ عليها للمستقبل. يتناغم ذلك مع طبيعة البيئة المتغيرة. يدرك “المسلقّون” أن هذه النباتات موسمية، ليس إلا. ولإضافة هذه النباتات إلى نظام غذائهم على مدار السنة، إنهم يدركون أهمية عملية الحفظ. لهذه الغاية يعتمدون على طرق متنوعة تطيل أمد استخدام هذه النباتات علما أنها تحدث تغييرات على حالتها الأصلية – سواء كان ذلك من خلال التجفيف، أو التخمير، أو التخليل، أو إعداد السماد العضوي، أو صنع المربى.

هذا ما يعني في الجوهر، اعتماد سلوك غذائي ينسجم مع مواسم الطبيعة لتحضير أطباق بنكهات مختلفة بحسب كل فصل. عندما أستذكر طفولتي، أجد أن كل عام كان يتكشف موسم تلو موسم من خلال عدسة المآكل التي كنا نستمتع بها. بالنسبة لي، كانت الدورة السنوية تبدأ مع بداية العام الدراسي، التي تتزامن مع موسم قطف الزيتون وإنتاج الزيت وصناعة الصابون داخل عائلتي.

ثمّ، كان موسم الحلزون يعلن بداية الشتاء، مباشرة مع أول غيث مطر يلحق فصل الصيف. كنا نحتمي من البرد في شهور الصقيع، بتناول الحساء والشورباء، مدعمّة بتشكيلة من شراب الأعشاب الساخن التي يكون قد تم تجميعها وتجفيفها بعناية خلال الفصول السابقة استعدادًا لفصل الشتاء.

مع بداية الربيع، ينبت السلق، فيسود على المشهد الغذائي إذ يستخدم في تحضيرأطباق مثل الكبة والمناقيش إضافة إلى ومجموعة متنوعة من الأطباق. أصبحت وجباتنا أكثر ثراءً بفضل تشكيلة متنوعة من النباتات البرية، سواء كانت مطهوة أو متبلة بزيت الزيتون وعصير الليمون.

مع حلول فصلي الربيع والصيف، نشهد وفرةَ من أنواع الفاكهة، مما يخلق لوحة نابضة بالحياة من النكهات. هذا وكانت رائحة تحضير المربى تشير إلى اقتراب نهاية موسم الفاكهة. من هذا الوقت فصاعدًا، يحتّل التفاح الطازج مركز الصدارة حيث يكون الفاكهة الأساسية بانتظار حلول الموسم القادم.

ألهب توجو مجدداً شغفي بجمع النباتات، فكان ملهمي في مزاولتها من جديد. غير أنني أجد نفسي الآن في المدينة، بعيدًا عن البيئة المألوفة التي نشأت فيها وحيث يبدو “التسليق” أمرًا طبيعيًا. بينما تُشكل هذة الممارسة في القرية الرابط مع الحياة البرية والعلاقة المتناغمة مع الطبيعة ومنتوجها، فإن اعتمادها في المدينة يتطلب منحىً مختلف إلى حدٍ ما، كذلك كانت مشاويري.

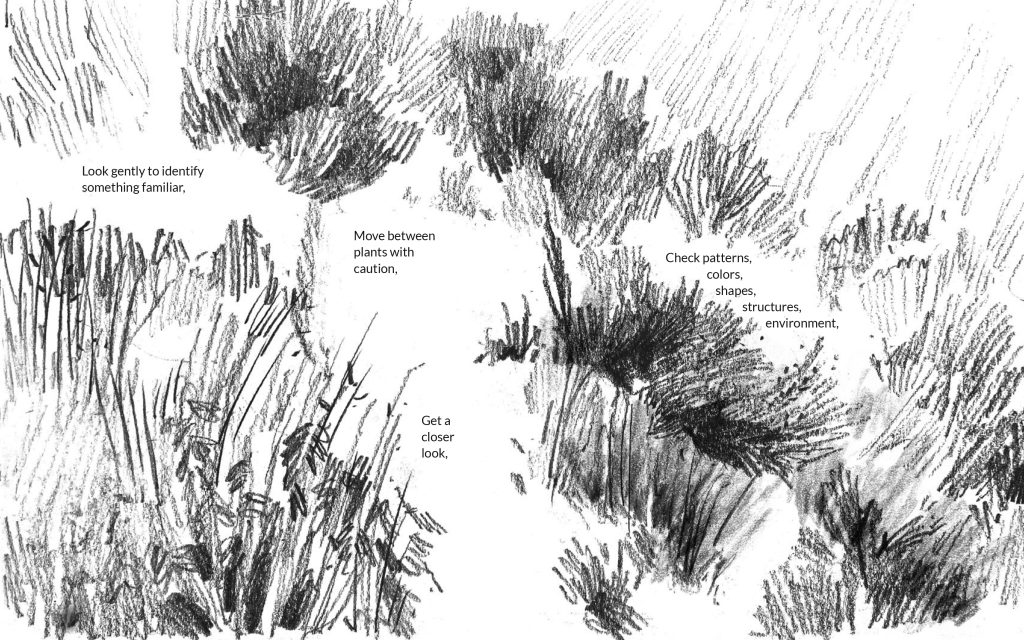

على عكس العديد من المدن، تفتقر بيروت إلى حدائق عامّة، وقد ساهم حجمها الصغير نسبيًّا وبنيتها التحتيّة التي لم تتطور بشكل كافٍ في نقصّ المساحات العامّة. مع مرور الزمن، تم مصادرة هذه الأماكن بشكل منهجي، إذ تمّ انتزاعها تدريجياً وتحويلها إلى ممتلكات خاصة. مما جعل تعزيز التفاعلات المجتمعية مجاناً أمراً ليس باليسير. أمام هذه الصعاب المفروضة على حياتنا اليومية، يبرز “التسليق” كوسيلة تسمح لنا بتجميع عناصر المدينة المبعثرة سوياً. إنها ابتكار للتجول عبر المساحات التي استهلكتها الفوضى – سواء كانت هذه ساحة فارغة لركن السيارات، أو قطعة أرض ترابية صغيرة بجوار ممر للمشاة، أو موقع بناء مهجور.

نتجول بحثًا عن النباتات الصالحة للأكل

ترشدنا خبرة الأجداد

نقوم بإنشاء خرائط بديلة؛

بإلهام من إيماءات الأسلاف،

نعيد التواصل مع المدينة.

ترشدنا خبرة الأجداد، نبحث عن غذاءٍ في بيئة مكتظة.

بواسطة المشي، نقوم بإنشاء خرائط بديلة.

تلهمنا إيماءات الأجداد، فنحيي تواصلنا بالمدينة، بحثًا عن النبات الصالح للأكل.

يتردد صدى نظرة أورسولا لو جوين االثاقبة في كتابها “نظرية الحقيبة الحاملة للخيال” في أعماقي أثناء تنقلي في البيئة المدينية. تتحدى لو جوين السرد التقليدي المبني على محورية الصيّد في التاريخ القديم، مقترحة أن أسلافنا كانوا جمَّاعيين أولاً، مؤكدة على أهمية الاحتواء على حساب الغزو. يتزامن هذا التحول في وجهة النظر مع جهودي في جمع النباتات في المدينة – سعيًا ليس للغزو الفردي وإنما كفعل مستمر للتجميع والاحتواء، مما يعكس جوهر الحقيبة الحاملة. في هذه البيئة الحضرية الحيوية، حيث تفتقد الأماكن الجماعية إلى الوضوح، وحيث تسود عمليات التخصيص، يصبح فعل تجميع النبات حقيبة حاملة رمزية، أي وسيلة لإعادة ربط قطع المدينة المشتتة بعضها ببعض، ووسيلة لتحمل دور الجامع وتحدي مهمة راسم الخرائط.

بينما أمشي مرة أخرى عبر بقعة رياض الصلح، يقع نظري على نبتة الطيون. إنها النبتة الرائدة التي تظهر في المناطق التي تعرضت التربة فيها لأضرار كبيرة. تُظهر نبتة الطيون، الملقبة بعشبة الجراح، قوتها من خلال النموّ التلقائي، فتبرز من الشقوق الموجودة في الطرقات والجدران. تتميز بأوراق سميكة لزجة ذات حواف مدببة. أنها بمثابة ضمادة طبيعية، تساعد في عملية شفاء الجروح. عند تفتحها تشبه زهورها الأقحوان ألا أنها بتلاتها أدق وأطول. ومع اكتمال دورة حياةها، تتلاشى االزهور تدريجياً، لينبت مكانها شعيرات بيضاء فاتحة ودقيقة.

للطيون خاصة ساحرة وهو طريقة انتشار بذورها. تكفي نسمة خفيفة تحدثها خطوات قريبة من هذه النباتات، لتحريك قمم سيقانها وبالتالي نثر بذورها. ربّ ليس مجرد صدفة أن هذا النبات المتين، الذي يوجد بكثرة في جميع أنحاء بيروت، يمتلك خصائص علاجية لمشاكل الهضم ومشاكل الجهاز التنفسي.

يتبدل المنظر عند عودتي مشياً غلى الأقدام كل يوم من هذه البقعة في وسط بيروت إلى الاستوديو خاصتي في سن الفيل، إذ أنني أصبحت أكثر وعيًا تجاه الشجيرات والأشجار التي ترافقني على طول الطريق، من بينها، شجرالكينا التي تنتصب بشكل بارز، كإرث دائم لحقبة الانتداب الفرنسي عندما أدت جهود إعادة التحريج إلى إعادة تشكيل لبنان. زرع الفرنسيون هذه الأشجار استراتيجيًا على جوانب الطرق وفي المناطق الرطبة لمحاربة الرطوبة. على مر الوقت، أصبح تأثير الكينا على البيئة واضحًا، حيث لا تسبب جذورها الممتدة تجفيف التربة فقطـ، إنما أيضًا نقصًا في موادها الغذائية الأساسية.

على الرغم من هذه العيوب، فإن الفترة القصيرة التي استمرت خلالها مستعمرة الكينا في لبنان تركت بصمّة لا تُنسى على مواطنيه. أتذكر جدتي وهي ترفع وعاءً من أوراق الكينا المغلية، وتحثني على استنشاق البخار الذي يعتقد أنه يخفف من السعّال. كان عبير الكينا ينبعث من منزلها دائمًا، مما دفعني إلى الانحراف عن وجهتي الأصلية واتباع مسار شجرالكينا الممتد أمامي.

في الكارانتينا، على طول الطريق أيضًا التي تقع على الضفة الغربية لنهر بيروت، تبدلت نوعية النباتات مرة أخرى. تُعتبر الكارانتينا تاريخيًا واحدة من أقدم محطات الحجّر الصحي في الإمبراطورية العثمانية، وهي اليوم موطنٌ لمجتمع متنوّع من المهاجرين واللاجئين. على مر السنين، استقر في هذه المنطقة موجّات من السكان المهجّرين، من الأرمن الذين هربوا من الإبادة الجماعية في عام 1915 إلى اللاجئين الفلسطينيين بعد النكبة في عام 1948. شهدت الكارانتينا، أيضًا، مجزرة مأساوية في عام 1976، شكلّت فصلاّ مظلماً في تاريخ لبنان الحديث، حيث كان المسلمون اللبنانيون والفلسطينيون ضحايا لمليشيا مسيحية يمينيّة. واستمرت المنطقة في استضافة الأكراد العراقيين الهاربين من حكم صدام حسين، واستقبلت في وقتٍ لاحقٍ اللاجئين السوريين في عام 2013.

جلب الناس الوافدين من مناطق مختلفة بذورًا وزرعوها حول منازلهم، مما أدى إلى إدخال مجموعة متنوعة من االنباتات غير المحلية. خلق ذلك عن دون قصد نظامًا بيئيًا جديدًا. على سبيل المثال، شجرة الكاكاية الضخمة، التي تفصل بين مبنى مكون من خمسة طوابق ومكتب الأمن العام، التي أصبحت رمزًا لصمود الكارانتينا. تحمل الشجرة ثمارًا تصل إلى حجم البطيخ، بقشر خارجي خشن وسميك يتخلله نسيجًا مقببًا أو محفورًا، ويتغير لونه مع النضج من الأخضر إلى الأصفر أو البني.

أعود إلى الاستديو خاصتي، وأجدني أتأمل في النزهة الغامرة التي أقوم بها في كل مرة أزور فيها وسط بيروت. من خلالها، أتتبع رحلتي من القرية حتى هذه اللحظة، مستفيدًة من المعرفة التي تقدمها الأشكال النباتية والطقوس التي اعتمدتها في سيري. أتأمل في هشاشة محيطاتنا والقصص التي تحتويها.

بالعودة إلى الاستديو، أتأمل في الرحلة من القرية حتى اللحظة الحالية. يملأني الامتنان للحكمة وللمعرفة التي توفرها هذه الأشكال النباتية، والتي تمهد لطرق جديدة للتواصل مع المدينة والعثور على طريق خاص بي داخل نسيجها المعقد.