في الأول من نوفمبر 2023، وخلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، نشر الطبيبان غسان أبو ستة وريبا ماريا مقالًا بعنوان “الدواء المحكم لاستعادة إنسانية الفلسطينيين” في مجلة “يس” [نعم]. كُتب المقال من غرفة العمليات في مستشفى الشفاء، وكان قد قُدّم إلى المجلة الطبية البريطانية التي رفضته. بعد ثلاثة أسابيع من الحرب، تناول الطبيبان الآثار الوخيمة لعملية التجريد من الإنسانية التي تجري في فلسطين، والتي سمحت باستمرار القصف الوحشي للمستشفيات والجامعات والأحياء وكذلك الحصار غير القانوني على المياه والدواء والغذاء. كتب أبو ستة وماريا:

“التجريد من الإنسانية هو جزء من العملية الاستعمارية ومقدمة للمجزرة. واستخدام هذه اللغة هو الحدث المنذر الذي يجب أن نُدركه من أجل التصدي والتدخل بشكل جماعي لمنع الإبادة“.

ثم ركّز الطبيبان على تأثير التجريد من الإنسانية النفسي العصبي على العقل:

“تُشغِّل لغة كهذه الدوائر العصبية التي تتجاوز مراكزنا الإدراكية، وتوجّه عقولنا بطرق تُثبِّت المعتقدات مع مرور الوقت، حيث يصبح من الصعب تغييرها حتى في وجه الأدلة المتناقضة“.

لذا، فإن لغة التجريد من الإنسانية، مثل الإشارة إلى الفلسطينيين على أنهم “حيوانات بشرية” وإلى الأطفال الفلسطينيين بأنهم “أطفال الظلام“، ليست مجرد تفصيلًا بسيطًا. بل لها تأثيرًا عصبيًا سياسيًا، حيث تُمهّد الطريق ماديًا للإبادة الجماعية، وتُطبّع مع العنف، وتجعل من المذبحة التي لا يمكن استيعابها، مذبحة غير مرئية ودنيوية وتافهة، تُذكّر بألعاب الفيديو، وتُشكّل عقابًا مستحقًا للحيوانات البشرية. وفي حين أصبحت غزة موقعًا للتجارب العسكرية عبر استخدام تقنيات الطائرات بدون طيار الجديدة، يكتسب التجريد من الإنسانية في ساحة المعركة شكلًا تقنيًا أخلاقيًا، مع تولي الطائرات بدون طيار المبرمجة مهام تشمل مراقبة وقتل المدنيين، وحتى مخاطبتهم.

خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، امتد عمل التجريد من الإنسانية هذا إلى ما هو أبعد من ساحة المعركة والسياسة الإسرائيلية، ليشمل السياسات الأوروبية والأمريكية الشمالية لتكميم الأصوات والرموز الفلسطينية ومراقبتها، بما في ذلك المتظاهرين والناشطين، والفنانين، والأكاديميين، وعمال النقابات، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرهم من المهنيين، لا سيما في ألمانيا.

يدعو أبو ستة وماريا في مقالهما إلى إعادة تشكيل دور الأطباء الأخلاقي في زمن التجريد من الإنسانية والإبادة الجماعية. ويؤكدان على واجب الأطباء لاستعادة إنسانية الفلسطينيين، رابطين هذه العملية بعملية إنهاء الاستعمار، وهو مصطلح استُخدم بشكل مفرط حتى أصبح لا يعني أكثر من استعراض العضلات الفكرية في “السياسة” في الأوساط الأكاديمية، ولكنه لا يزال يشكّل ممارسة عملية ملحة في حياة الناس في المستعمرات الاستيطانية وما بعد الاستعمارية اليوم.

لذا، تُعتبر استعادة الإنسانية وفقًا للطبيبين “تمرينًا مهمًا يجب على العالم الانخراط به“. فهو يُقرّبنا أكثر من العدالة، والنجاة من العنف الاستعماري والإمبريالي. هو نوع من إعادة تركيب الدورة العصبية السياسية، وإعادة تخيّل الشفاء والحياة وتحرر الأجساد والعقول:

“وفي حين يمرّن التجريد من الإنسانية خلايانا العصبية على قبول الفظائع، يمكن لاستعادة الإنسانية أن توسّع رؤيتنا لإدراك واقع التعافي الذي يتجاوز حدود تصوراتنا الحالية“.

انطلاقًا من دعوة الطبيبين إلى أنّ “عمل استعادة الإنسانية هو الدواء الذي نحتاجه بشدة“، أسأل، كيف يمكننا، كعاملين في مجال الصحة النفسية، فهم والتعامل مع المعاناة النفسية التي نجمت عن الإبادة الممنهجة والتهجير القسري الذي نشهده في غزة وفلسطين، داخل العيادة وخارجها؟

كيف نستمع ونعالج معاناة بالكاد يُعترف بها ويُسمح لها بالبروز على نطاق عالمي، وغالبًا ما تكون محكومة ومكتومة بالعنف؟ كيف يمكن للمرء أن يتعافى ويستعيد إنسانيته في عالم يُجرِّد من الإنسانية ولا يرى المعاناة مهما كانت وحشية، ومهما كثرت الأدلة؟

بعبارة أخرى، ماذا يحدث عندما نركّز العمل على استعادة انسانية الفلسطينيين كمسار نفسي سياسي نحو إعادة تخيّل أجساد واعية جديدة تُرى وتُسمع بالكامل، أجساد واعية ذات قيمة، لديها فرصة للعيش وإعادة البناء، أجساد محمية ومحبوبة، وحرة؟ كيف يمكننا أن نستعيد الإنسانية على المستوى المادي والنفسي والمجتمعي؟

استعادة الإنسانية هي كسر لإطار الصدمة/الصمود

حتى الآن، إن الإطار الذي يجعل المعاناة مقروءة، أي معاناة يمكننا تحديدها والتعاطف معها، هو إطار الصدمة/الصمود، وهي ثنائية غربية ومعولمة للمعاناة مُعتَمدة ومُنتَقدة في مواقع محلية مختلفة، ومُتداوَلة عبر المؤسسات الإنسانية والنفسية، كاضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) والصدمة من جهة، والصمود النفسي على مواجهة العنف من جهة أخرى.

ومع ذلك، فإن المشكلة في هذا الإطار لا تكمن في خصوصياته الثقافية، من حيث إنّه لا “يتلاءم” أو يتوافق مع ثقافة فلسطينية معينة. لا تكمن المشكلة في الفروق الثقافية المفترضة لكيفية اختبار الناس للعنف، بل في التوظيف السياسي والاقتصادي لهذا الإطار لتحديد موقع المعاناة في المشهد العالمي. في عالم يُجبر المرء على القتال لإثبات أنه يعاني فعلًا، والقتال حرفيًا من أجل الظهور، يظهر إطار الصدمة/الصمود، حتى في العيادات العلاجية، كما لو أنه إطارًا إلزاميًا وختمًا عالميًا للتأكيد على المعاناة.

هل تُعيد الصدمة الإنسانية؟

تُجسّد الصدمة، بأشكالها المتعددة المراوغة، موضوعًا عالميًا جوهريًا للمعاناة، الذي يتناوله العمل الإنساني والطب النفسي كمدخل نفسي للتجربة الإنسانية للعنف، والتعذيب، والحرب، والظلم. في هذا السياق، تُعتبر الصدمة شكلًا من أشكال الشهادة الأخلاقية على فظائع العنف المدمرة، وبوصلة لإنسانية حديثة مشتركة ومتعاطفة. تدّعي هذه الخطابات أن الصدمة هي “جوهر” ما يجعلنا، جميعنا، إنسانيين.

ومع ذلك، فإن حالات اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) والصدمة الناجمة عن العنف الإسرائيلي قد وجّهت لها انتقادات عديدة، وطُعِنَ بها في السياق الفلسطيني باعتبارها إمبريالية غير سياسية، ولا تتناسب مع طابع العنف الزمني في سياقات الاستعمار الاستيطاني واللجوء. أما في السياق اللبناني، تظهر الصدمة الناجمة عن العنف الإسرائيلي أيضًا كجزء من الحرب النفسية، عوضًا عن كونها تعبيرًا عن عواقبها وتأثيرها، ولها أسس بنوية وايديولوجية.

وقد وُظّف عدم توافق الصدمة السياسي لتجسيد الإصابات الناجمة عن العنف الإسرائيلي كافتراض لغياب المعاناة العام من هذا العنف. أما من الجهة الإسرائيلية، فقد كان من السهل تحديد حالات اضطرابات ما بعد الصدمة لدى الجنود. استخدم الصحفيون والسياسيون الإسرائيليون وغيرهم تناقضات حالات اضطرابات ما بعد الصدمة واعتمدوها كوسيلة لتجريد الفلسطينيين واللبنانيين من إنسانيتهم، وتصويرهم كأشخاص لا يعانون، ومعتادين على العنف، ذوي أجساد غير حديثة أو متحضرة بما فيه الكفاية لتتعرّض للصدمة، وثقافتهم هي ثقافة موت. في النهاية، لا يُعاني الإنسان–الحيوان من الصدمة، فهو ليس مدنيًا ليتأثر بالقنابل والعسكرة والمجازر.

ولذا، تُعتبر الصدمة الناجمة عن العنف الإسرائيلي جزءًا لا يتجزأ من المعركة حول المعاناة والمظلومية، التي نراها تتكشف اليوم في الإبادة المستمرة. وهي لطالما كانت حاضرة في الحروب الإسرائيلية في شكل حرب نفسية، ووُظّفت لتعزيز تجريد أجساد وعقول الفلسطينيين واللبنانيين من إنسانيتهم.

تجري عملية التجريد من الإنسانية إذًا في إطار الصدمة، وأنا، بصفتي ناجية من العنف الإسرائيلي، وعاملة في مجال الصحة النفسية، وباحثة، ومريضة تتابع العلاج النفسي، قد أصبحت حقًا أبغض هذا الإطار. تبدو الصدمة مثل ارتداء زيًا مدرسيًا كل يوم لكي “نندمج” في المشهد العالمي؛ إطار مفروض يقدم نفسه كالسبيل الوحيد للمعاناة الحقيقية. ومع ذلك، عندما تتعرض للعنف الإسرائيلي، من الواضح أن الصدمة تحمل طابعًا إيديولوجيًا، ولا يتعلق الأمر هنا باستعادة الإنسانية.

أحد الأمثلة الاسطورية على كيفية تعزيز الصدمة الناجمة عن العنف الإسرائيلي لتجريد الفلسطينيين واللبنانيين من إنسانيتهم هو فيلم “فالس مع بشير“، وهو فيلم تحريك إسرائيلي للبالغين يتناول صدمة الحرب التي عانى منها الجنود الإسرائيليون أثناء اجتياحهم للبنان في عام 1982 ومشاركتهم في مجزرة صبرا وشاتيلا، حيث قُتل وعُذّب وشُوّه 2000 إلى 3500 لاجئ فلسطيني في يومين. يُصوّر الفيلم رحلة جندي إسرائيلي النفسية نحو التعافي، حيث يروي لمعالجه النفسي ذكرياته عن اجتياح عام 1982، ليصل إلى نوع من التطهير عندما ينجح في تذكّر دوره في المجزرة والتحدث عنه.

ينتهي الفيلم بالانتقال من الرسوم المتحركة إلى الحياة الحقيقية، حيث نرى المجزرة الفعلية، المُتمثّلة في الفيلم بامرأة فلسطينية تصرخ بالعربية، ويبدو أن صوتها لا يمكن ترجمته، لأنه لم يكن هناك ترجمة إنجليزية لصرختها في صالة السينما في آن آربور، ميشيغان، حيث شاهدت هذا الفيلم في عام 2008، في بداية دراستي للدكتوراه (ومن المفارقات، أن المرأة كانت تطالب الكاميرا بتصوير المجزرة ونقلها إلى الدول الأجنبية ليشاهدها العالم).

ما زلت أتذكر بداية ذلك الفيلم. أتذكر رؤية الرسوم المتحركة لأكياس رقائق البطاطا الفارغة والكلاب الضالة التي تنبح في شوارع بيروت. لن أنسى أبدًا مدى ألمي وأنا أشاهد هذا الفيلم، حيث مسحت هذه المشاهد الحرب التي شكلت ألمي النفسي وأنا طفلة في الشهر السادس من عمري؛ الغزو والاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان الذي منعني من رؤية أجدادي حتى سن الثانية، والذي أطّر طفولتي، حربي.

نجح فيلم “فالس مع بشير“، الذي أُشيد به كفيلم مناهض للحرب، في استعادة إنسانية الجندي الإسرائيلي مع محو أي صوت للمعاناة من الجانب اللبناني والفلسطيني، مما جعلهم غير قابلين للتمثيل والتفكيك في خطاب الصدمة. عجز تام عن الاعتراف بمعاناة الفلسطينيين من مجزرة صبرا وشاتيلا وسردها وتمثيلها.

للمفارقة، يسجل فيلم “فالس مع بشير” (2008) “غياب” الصدمة واللامبالاة تجاه العنف في أحد المشاهد، وهو أيضًا “قصة حقيقية” لصحافي إسرائيلي رافق الجيش الإسرائيلي أثناء اجتياح بيروت. وقد أشار الصحافي إلى صدمته ودهشته من رؤية اللبنانيين يشاهدون الاجتياح والقصف من شرفات منازلهم دون الاختباء في الملاجئ. وقدّم الفيلم، مرة أخرى، اللبنانيين، على أنهم غير مبالين وغير متأثرين بالعنف بشكل أساسي وشبه طبيعي.

إذا كانت الصدمة غير قادرة على استعادة الإنسانية، هل يمكن للصمود أن يفعل ذلك؟

قد يفسر المرء تمثيل الفيلم لوقوف اللبنانيين على الشرفة لمشاهدة الاجتياح كشكل من أشكال الصمود، وهو نوع من الصبر النفسي السياسي الفلسطيني، ومقاومة للعنف والقمع والاحتلال الاستعماري في الحياة اليومية. لطالما كان “الصمود” أمرًا ضروريَا وأساسيًا للمقاومة الفلسطينية والبقاء الجماعي على مر السنين، وهو جزء من معرفة النكبة، وهي معرفة حسية ومتداخلة بين الأجيال عن كيفية النجاة من الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

يمكن “للصمود” أن يُمثِّل بشكل صحيح عملية النجاة في السياقات القمعية والاستعمارية، ويكشف عن المواقف الفاعلة للمجتمعات. ومع ذلك، فإن الصمود، كجانب ثنائي للصدمة، أي إذا لم يتعرْض الشخص لصدمة، فبالتالي لديه الصمود النفسي ولا يتأثر بالعنف الذي يتعرض له، يمتلك القدرة على التجريد من الإنسانية، حيث يُمثَّل الفلسطينيون كأشخاص بطولية بحتة تبقى معاناتهم غير مرئية وغير ممثلة.

ولعل أحد الأمثلة التي تُظهر قدرة “الصمود“، عندما تُؤدلج، على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، هو التعليق المتحيّز جنسيًا الذي أدلى به رئيس تحرير صحيفة الأخبار اللبنانية إبراهيم الأمين، حيث قال إن النساء الفلسطينيات الحوامل يمكنهن إعادة إنتاج السكان الذين تعرضوا للمجازر في غضون شهرين. وعلى الرغم من أن الأمين وضع تعليقه في سياق صبر حركات التحرير، فإن هذا النوع من التجريد من الإنسانية يُردد للأسف، كيف تُصوّر إسرائيل أجساد وعقول الفلسطينيين على أنّها غير متحضرة وخالية من المعاناة. ومن الأمثلة الأخرى، الاهتمام المتزايد بالبحوث النفسية الوراثية لدراسة وفهم قدرة اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان على الصمود، حيث يُعتبر الصمود تقريبًا كشكل من أشكال الاختلاف الطبيعي.

إذا أردنا أن نجعل من استعادة الانسانية محورًا مركزيًا في فهمنا للمعاناة، فإن ثنائيات الصدمة والصمود لا تعدّان أطرًا مناسبة لهذه العملية.

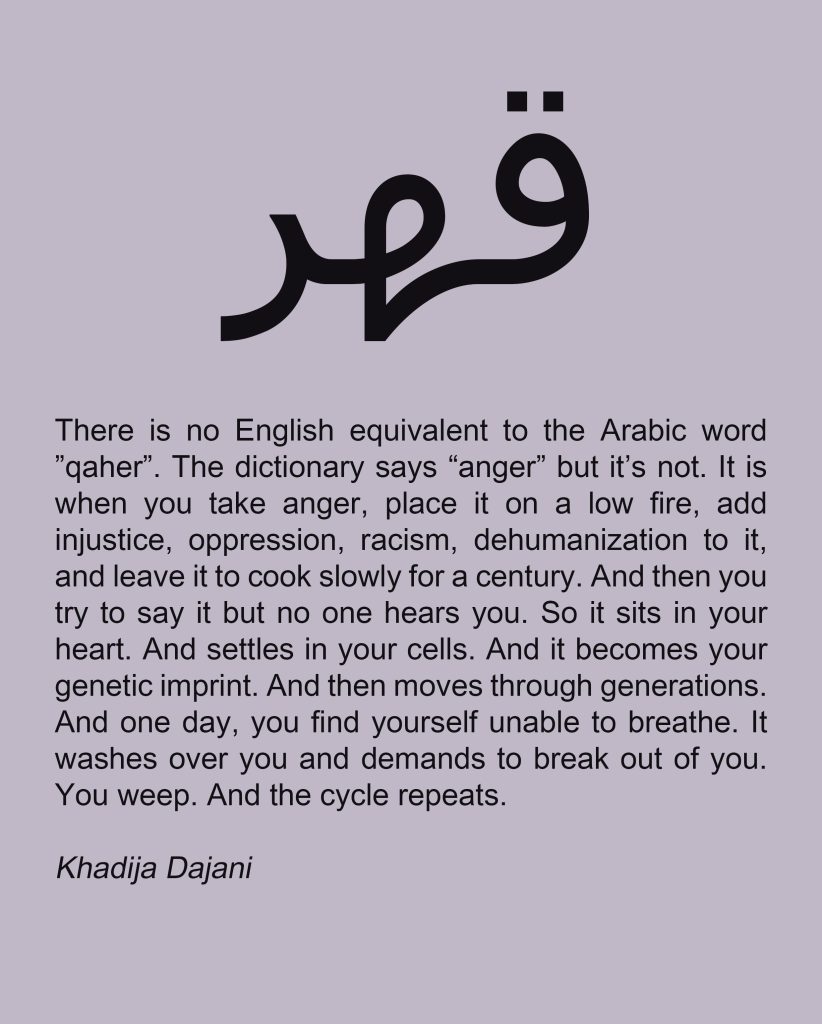

في تأملاتي السابقة حول العنف والمعاناة والتعافي بعد انفجار مرفأ بيروت، جادلت للابتعاد عن ثنائية الصدمة/الصمود، نحو التركيز على طرق النجاة وإعادة البناء، وعلى تعاطف نهاية العالم، وهو شكل راديكالي من أشكال التأثّر الوجداني في نهاية العالم. هذه التأملات، المستوحاة من أعمال كاتبة الخيال العلمي الأمريكية السوداء أوكتافيا بتلر، كانت دعوة إلى إعادة التخيّل والتفكير في ما يعنيه أن تكون إنسانًا، بعيدًا عن تركيز المعاناة كموقع للإنسانية. وكانت تركّز على ما تعنيه النجاة والتعافي في الأوقات الراديكالية، بمشهدها العاطفي المعقد والمتناقض من السعادة والذنب والحزن العميق والخدر والعيش كالأموات والاشمئزاز و“القهر“.

استعادة الإنسانية وإنهاء الاستعمار: الانفصال عن العالمية، وإعادة تجميع المحلي

مع توقف أكثر من ثمانية عشر “دولة إنسانية” عن دعم الأونروا، واستمرار الإبادة لأكثر من أربعة شهور، أكتب أيضًا من مكان ورغبة في الانفصال عن الأطر العالمية التي هي أطر معسكرة، وجزء لا يتجزأ من المجتمع العالمي الإنساني، ومع ذلك فإنها غير قادرة على الاعتراف بالمعاناة في سياقات الاستعمار الاستيطاني. إنّ رغبتي في مساحات محلية حميمة للتعافي هي رغبة حسيّة؛ لمساحات نتبادل فيها المعرفة حول الألم الناجم عن العنف الإسرائيلي، حول الاستمرار والبقاء على قيد الحياة، حول إضفاء قيمة للحياة في أماكن لا تُصلح للعيش، وحول الحداء والحزن.

هذه هي المساحات المحلية والحميمة لاستعادة الإنسانية التي نمتلكها، سواء بمفردنا أو معًا. استعادة الإنسانية تعني أن ننفصل عن العالمية عوضًا عن البقاء “متصلين” مع شعور الخيبة الذي أعرف أنه يتردّد صداه بين الكثيرين، كما لو أننا نعيش على كوكبين مختلفين. أن نستعيد إنسانيتنا هو العمل مع معارفنا المحلية بشكل حميم، سواء على مستوى الأجساد أو العقول.

أثناء كتابتي لهذا النص، يختلج في ذاكرتي مقابلة أجريتها في عام 2022 مع الدكتور أحمد ديب في تونس، في إطار بحثي حول مشروع الطب النفسي والطب ما بعد الاستعمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شارك ديب، وهو جراح وطبيب تونسي، في مشروع تعريب الطب والطب النفسي بعد الاستعمار الفرنسي، وقد أشرف على تنظيم وتأسيس أول متحف للطب العربي في تونس.

خلال المقابلة، التي أُجريت باللغة العربية الفصحى، تحدّث ديب عن رحلاته إلى بلدان مختلفة في المنطقة العربية لتحديد مواقع الأدوات الجراحية المستخدمة في الطب العربي، الذي يمتد تاريخه قبل تاريخ الطب الأوروبي. وكانت العديد من اختراعاته ومعارفه قد فُقدت وتَشتّتت بسبب الاستعمار. عندما لم يستطع ديب تحديد موقع الأدوات الفعلية، أو لم يجد التمويل اللازم لاستعادتها، كان يقوم بصنع نسخة طبقة الأصل منها بنفسه، باستناده إلى السجلات التاريخية. كما تحول إلى رسام، حيث أعاد إنتاج العديد من اللوحات التاريخية التي تمثل الطب العربي، بمساعدة رسامين محترفين.

انبهرت بالتزامه العميق، وبالحب الذي أظهره هذا الطبيب، الذي كان دوره بشكل حدسي هو إعادة تمثيل تاريخ الطب العربي. سألته، لماذا يتكبّد طبيب كل هذا العناء لإعادة إنتاج الأدوات واللوحات التاريخية للطب العربي، حتى كاد أن يصبح رسامًا ونحاتًا؟

فأجاب بصوت عالٍ، وكان ألمه ملموسًا لدرجة أن دموعنا بدأت بالانهمار:

“لكي ألملم شتات نفسي”.

متأثرة بإجابته، تساءلت حينها عن القيم السياسية والأخلاقية التي يحملها مشروع تعريب الطب النفسي والطب في القرن الحادي والعشرين، الذي يُنظر إليه على أنه محافظ وانعزالي إلى حد ما في عودته إلى المعارف الأصلية.

يمكنني أن أرى بوضوح الآن أن عمل ديب هو في حد ذاته عمل التئام للمعرفة والثقافة وإعادة إبرازها. أستطيع الآن أن أفهم بعمق لماذا يخوض هذا الطبيب كل هذا العناء، وأتواصل مع هذه اللحظة الاستعمارية من جديد كممارسة للصحة النفسية، تدربت على المهارات الأوروبية والأمريكية الشمالية، بروحي المجزأة اليوم إلى أجزاء كثيرة.

بينما تنخرط إسرائيل، بدعم من القوى الغربية، في فعل القتل المعرفي، وهي عملية أخرى من عمليات التجريد من الإنسانية التي تمحو معارف كاملة وطرق للوجود والانتماء، فإن عمل ديب هو بحد ذاته عمل لاستعادة الإنسانيّة، ويتردد صداه بقوة مع نداء الطبيبين أبو ستة وماريا.

تدور تلك اللحظات الأقدم من إنهاء الاستعمار حول عمل تجميع الروح والذات معًا، وهو عمل استعادة انسانية نفسية وسياسية ومجتمعية. هي لحظات تَمزُّقٍ وإعادة بناء في آنٍ واحد، انفصال حميمي وخاص، وإعادة بناء دون الغير، دون المجتمع الدولي، دون الحاجة لترجمة الألم، دون القتال لكي نصبح مرئيين، دون الحاجة إلى تقديم الأدلة.

بينما نعيد التفكير فيما تعنيه استعادة الإنسانية على المستوى العاطفي والنفسي، بينما ننسحب إلى مساحاتنا الحميمية والحسية، أطلب منا أن نفصل أنفسنا عن الثنائية العالمية للمعاناة، ونركّز أكثر على عمل الالتئام والتعافي الذي يحيط بنا في هذه الأوقات الراديكالية، وننتبه إلى تأثيرها المعقد والمتناقض.

نحمل هذا الألم بمفردنا ومعًا، ونحمله دون الغير، ونعيد الإنسانية له.